こんにちは。椋紅緒です。

今回は、自閉症児の次男から危険なものを遠ざけて、安全な収納スペースを確保するため、DIYでベンチボックスを作成した話をお伝えします。

▼我が家のベンチボックス

DIYでベンチボックスを作成することを決意

ヨチヨチ歩きだった次男も3歳ぐらいには背の高い木製ラックによじ登るようになってしまいました。

これでは危ないと、木製ラックを半分に切り、市販の収納ボックスを購入しましたが、今度はその収納ボックスを重ねてよじ登るようになってしまいました。

もっと大きくて簡単に動かせない収納ボックスはないかと、近くのホームセンターやネットでいろいろと探し回ってみましたが、野外に置く想定のものでリビングにマッチしなそうだったり、バタンと指を挟みそうだったり、巾木よけがなく壁にピッタリと設置できなそうだったりと、なかなか妻のお眼鏡に叶うものはなく、自分たちに合ったものをDIYで作ることにしました。

収納ボックスに求める要件

- 施錠ができる

- 蓋で指を挟まない

- 蓋を開けたままキープできる

- 汚れても拭けば綺麗になる

- 上に乗って跳びはねても壊れない

- 床にキズがつかない

- 簡単に移動できない

- 壁にピタッとつけられる

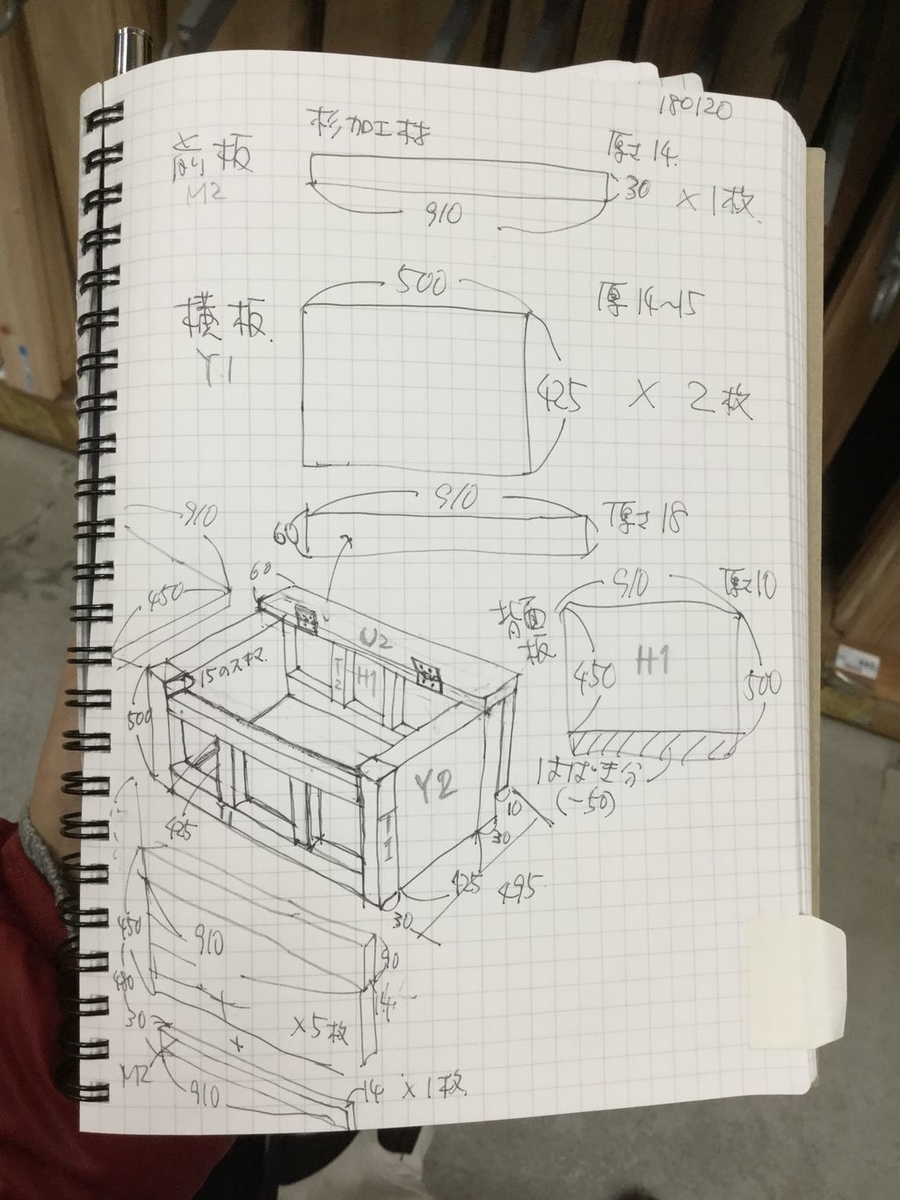

それらの要望を満たすものをざっくりとイメージに描き起こし、何度も妻とすり合わせ、なんとか設計をまとめました。

▼設計図(初代)

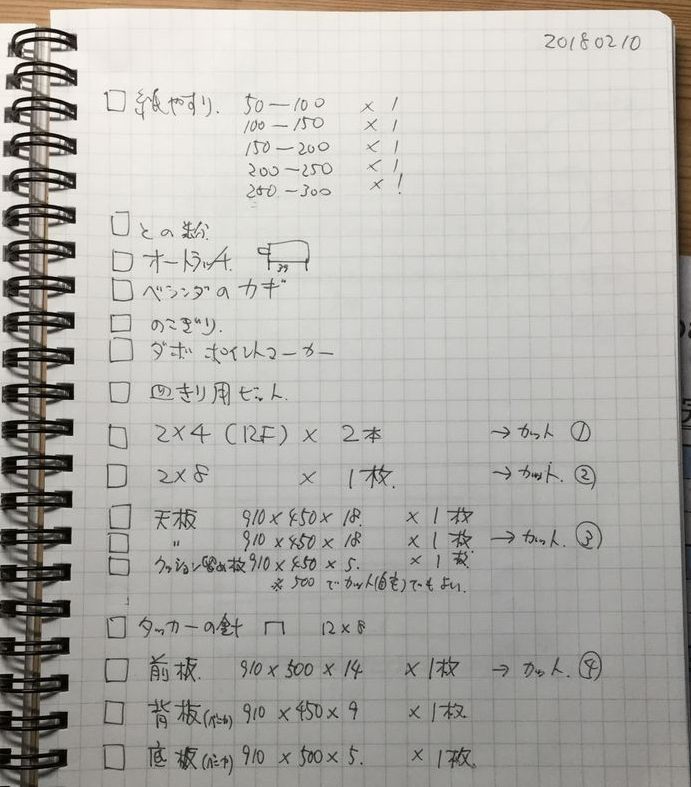

▼ホームセンターで材料を買い出し

材料のサイズ、必要な金具、どのようにカットしてもらうかもメモ

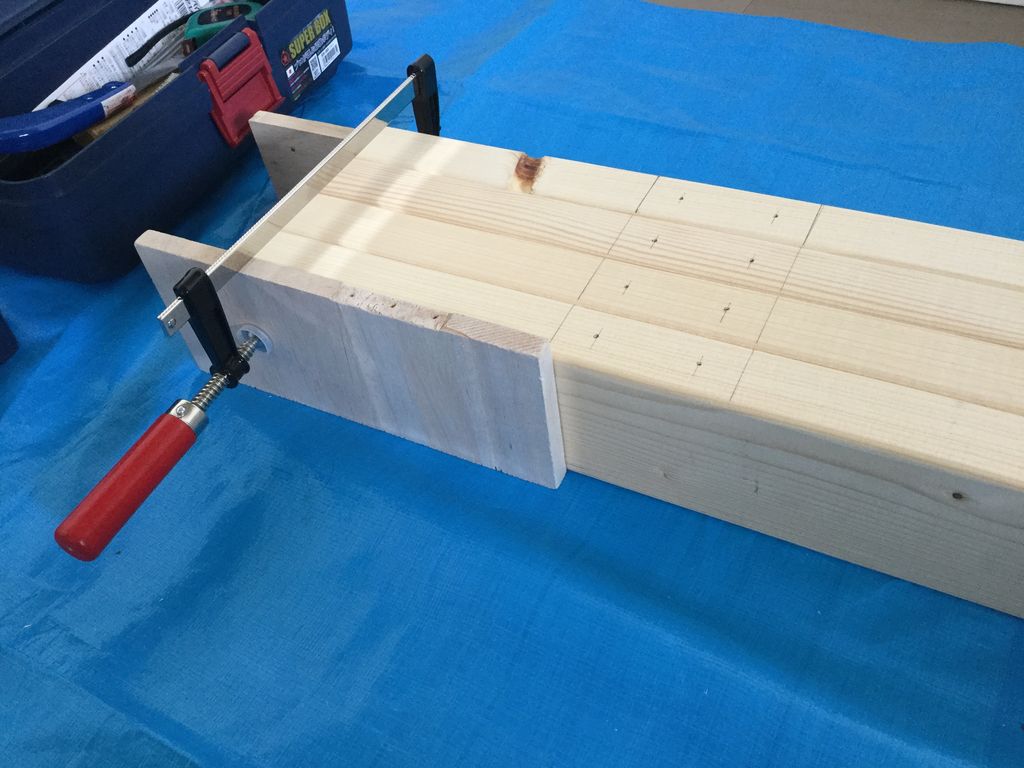

▼骨組みを仮組みしてみる

▼天板をつける蝶番の座彫りにも挑戦

座彫り用にノミも買いました。

▼天板にはクッションをつけます(ウレタン+ベニヤ板+合皮カバー)

ウレタンはお店の人からアドバイスをいただき、柔らかいものと固いものの二層構造にしました。座った時にお尻が底につかず、座り心地がとてもよいです。

▼初代ベンチボックス、完成です!

(オムツを替える場所と思っているのか??)

ベンチボックス~量産期~

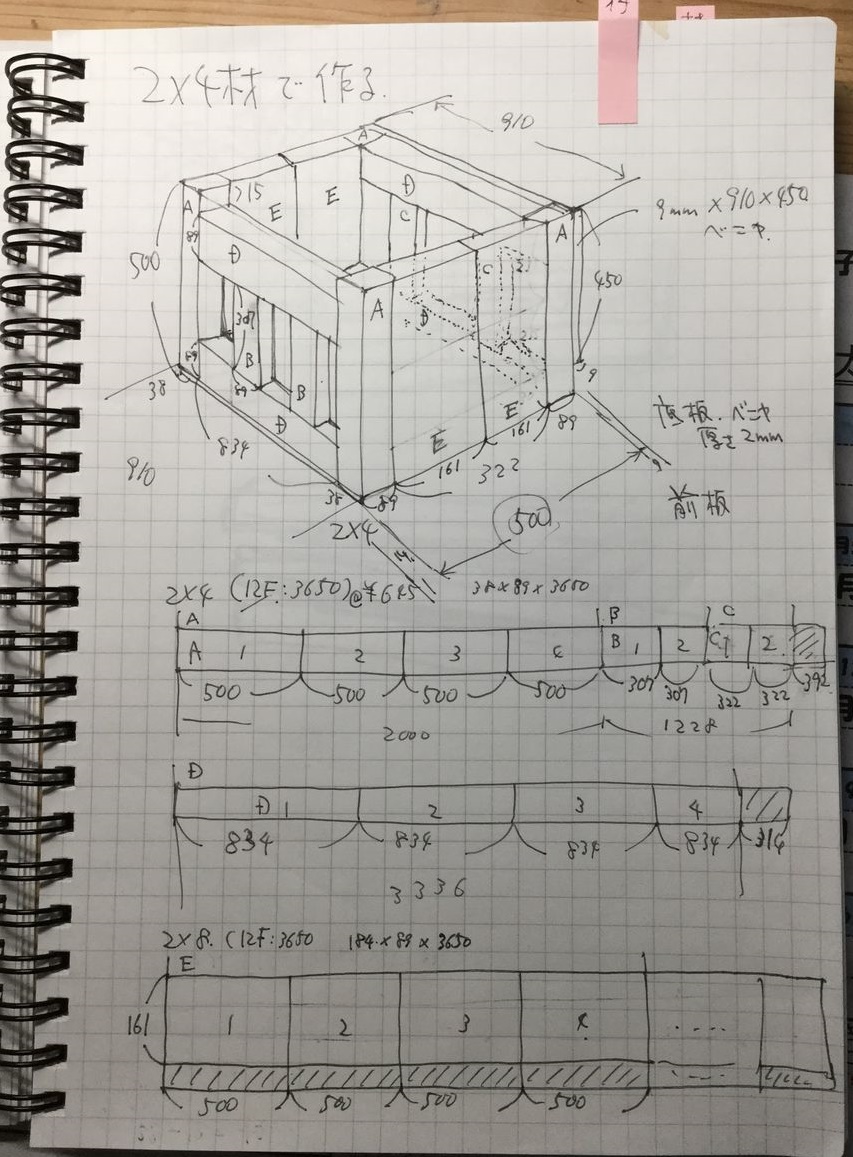

初代はコスト度外視でまず作ってみましたが、2台目以降はコスト、頑丈さ、作りやすさの観点で再設計しました。安価で丈夫なDIY愛好家の定番、2×4材、2×8材を使うことに。

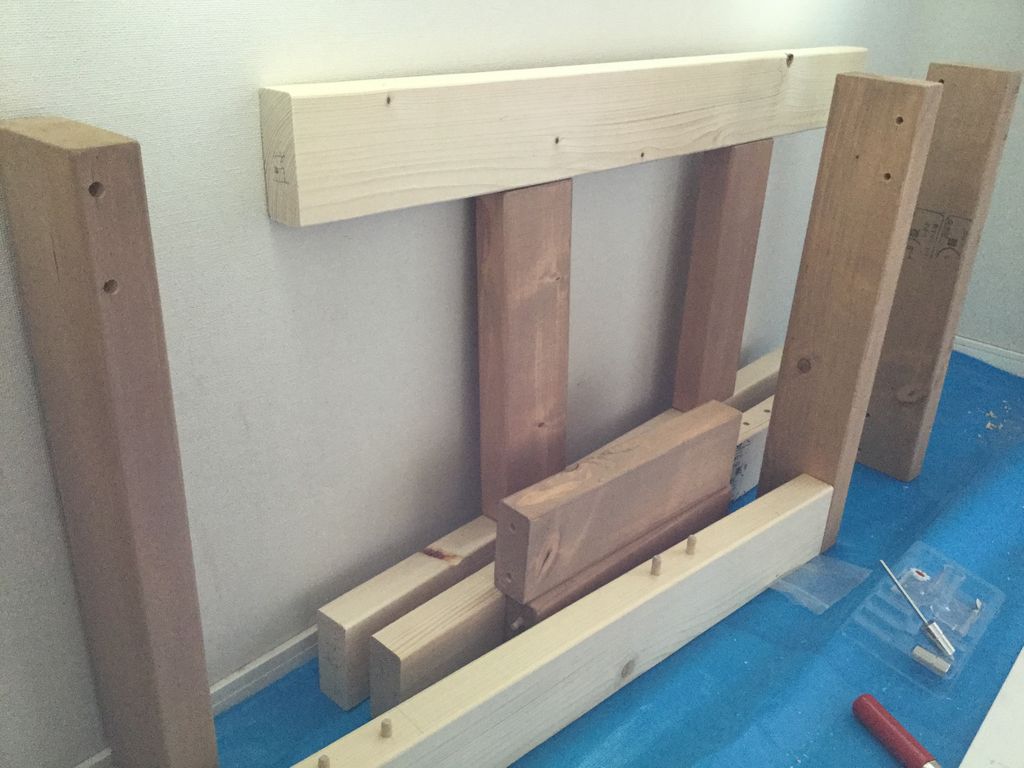

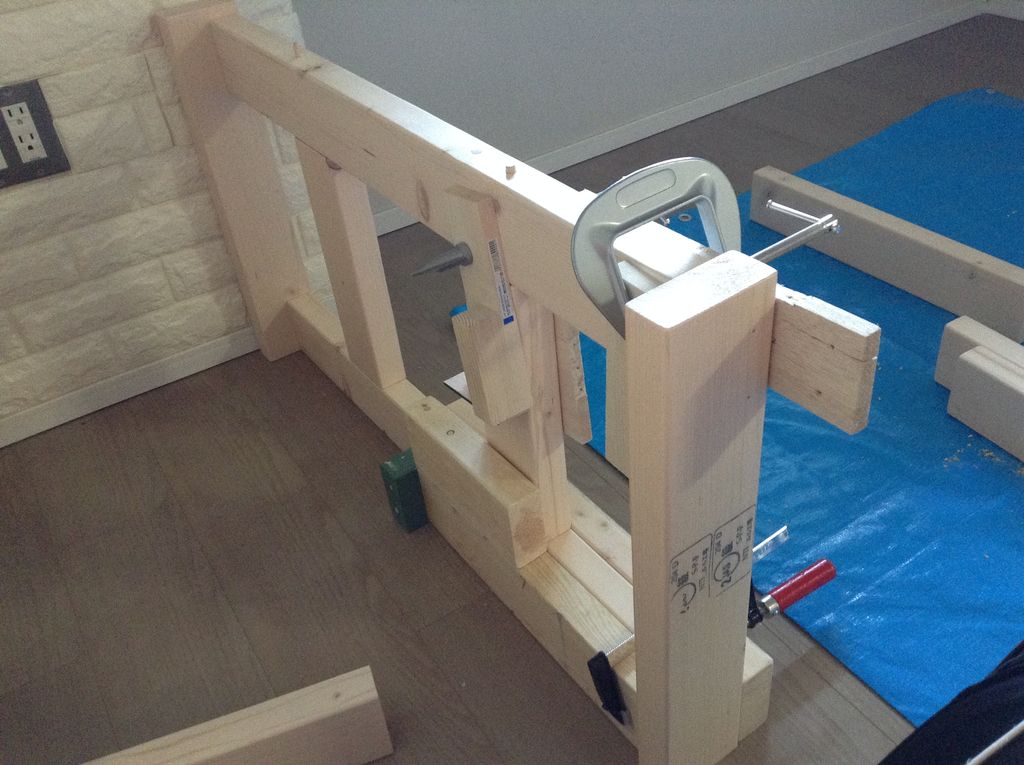

▼骨組み(2台目以降)

▼ほぼ同じ仕様で量産です。

ダボつぎは穴をドリルで狙ったところにあけるのが難しかったです。どうやっても少しズレる。そんな時はダボの方を削ってズレを調整しました。

ダボつぎは時間がかかるので、木材の半分くらいまでドリルで穴を開け、そこから長いネジを打ち込んで固定する方法も併用しました。

▼天板を固定するステーをつけました。

バタンと倒れてこないようにする金具です。けっこう高価で、2500円くらいしました。これを全部につけるとコストがかかるなぁ〜ということで、

▼3台目以降は余った木材を利用した簡易ステー。これで十分でした。

▼手を挟まないためのスキマ

これのおかげで何度も救われています。

▼巾木よけ

壁にピッタリとつけて設置できます。

▼壁に並べて設置しました。 塗装は妻が担当しました。

クッションは、子供が飛び跳ねてもうるさくないように設置しましたが、横長のソファのように座ったり寝転んだり、便利に活用しています。

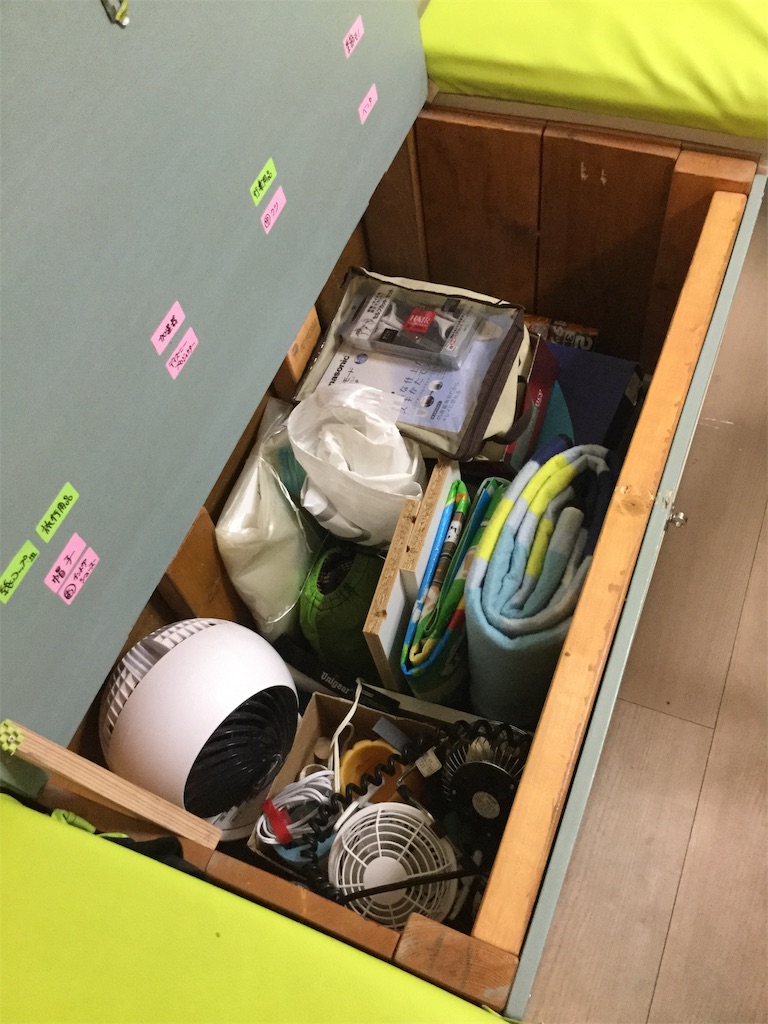

収納しているモノ

ベンチボックスには、次男が学校やデイサービスに持っていくモノ、お掃除ロボット、替えのシーツや枕カバー、季節もの(扇風機、加湿器、季節行事もの)、ラップやビニール袋などキッチン用品の予備、洗剤の予備、行楽用品などを収納しています。

▼お掃除ロボットの充電スポット(ここだけ壁のコンセントをふさがない仕様)

まとめ

いかがでしょうか。DIYで何か作る時は、事前の計画がとても大事です。ホームセンターに材料を調達に行く前に、しっかりとイメージを固めて設計しておかないと、木材売り場の前で途方に暮れることになります。その場の思いつきでは何も買えませんし、見切り発車で始めても、必ず後で行き詰まります。実は私もキッチン扉を作る時に、一度大失敗を経験していたので、ベンチボックス設計時は机上で何度もシミュレーションしました。

あとは道具ですね。電気工具は絶対あった方がいいです。私は1台で電動ドライバー、インパクトドライバー、丸ノコ、サンダー(やすり)の4種類が使える電動工具を使っています。これがあると作業がとても捗ります。